AI活用で進化する株主総会運営の最前線

セミナーの冒頭、ブイキューブの坂巻より、株主総会運営の効率化とコミュニケーションの質向上を実現する最新のDX事例が紹介されました。特に注目されるのがAI技術の活用です。

坂巻は、障害者差別解消法への対応としても関心が高まるAIによるリアルタイム文字起こしについて、配信画面への字幕表示や議事録作成補助といった活用法を提示。「昨年22社だった利用企業が今年は38社に増加し、特に株主様向けの字幕表示での利用が大きく伸びています」と坂巻は述べ、コストを抑えながら対応を実現する有効な手段であることを強調しました。

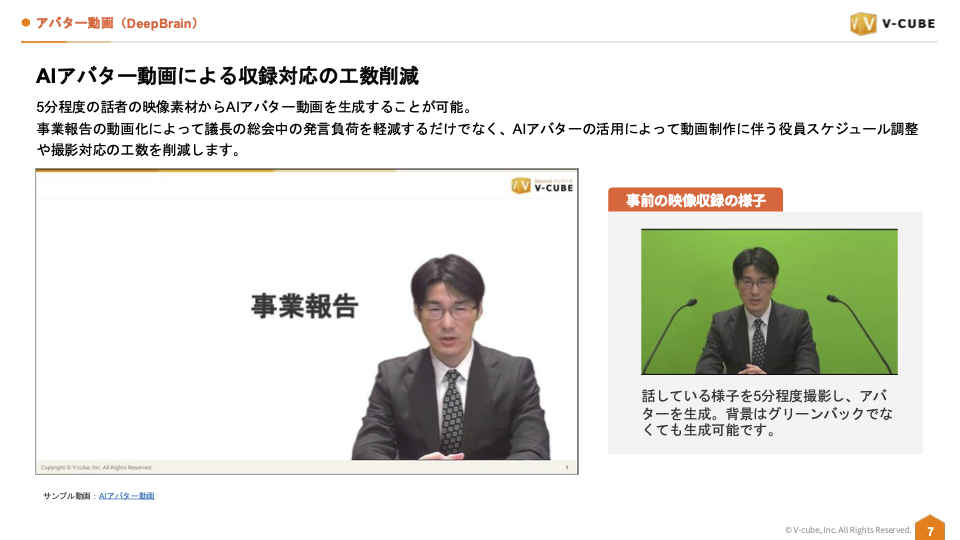

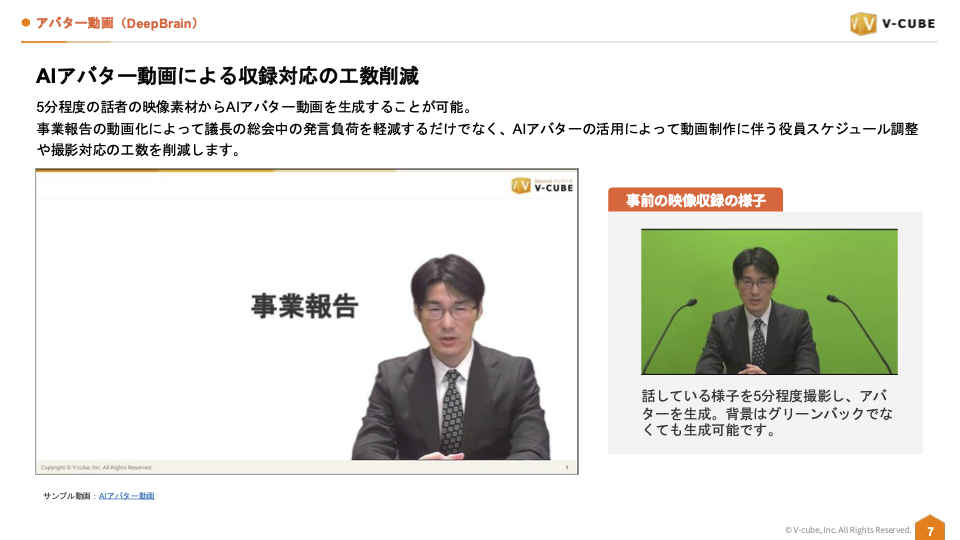

また、事業報告動画などで活用が進むAIナレーションや、役員のスケジュール調整や撮り直しの負担を大幅に削減するAIアバター動画制作といった先進的な取り組みも紹介。これらは、準備期間が限られる中での業務負荷軽減に大きく貢献するソリューションであると説明されました。

さらに、バーチャル株主総会における双方向コミュニケーションの鍵となる音声での質問受付機能についても解説。「リアル総会に近い形で運営できるメリットがある一方、事務局の準備負担も増えるため、事前申込制の導入なども有効です」と坂巻は述べ、円滑な運営のための具体的なノウハウを共有しました。

2025年6月株主総会の全体動向と3つのポイント

続いて、三井住友信託銀行の斎藤 誠 氏が登壇し、2025年6月の株主総会の振り返りを行いました。斎藤氏は、今年の株主総会の特徴を大きく4つのポイントで整理しました。

- 電子提供制度3年目となり実務が定着、デジタル化がさらに加速

- 株主提案は114社と過去最高を更新

- 来場者数や所要時間はアフターコロナの状況として定着

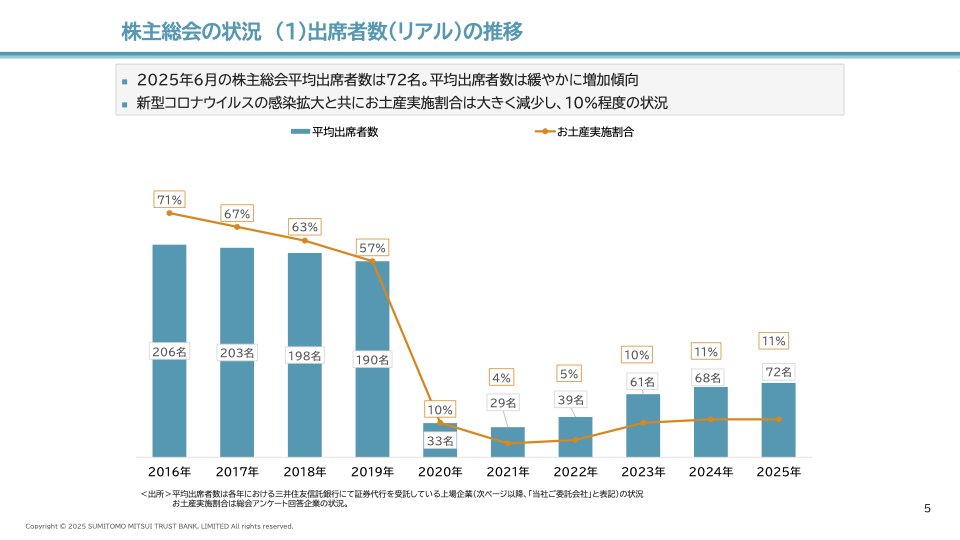

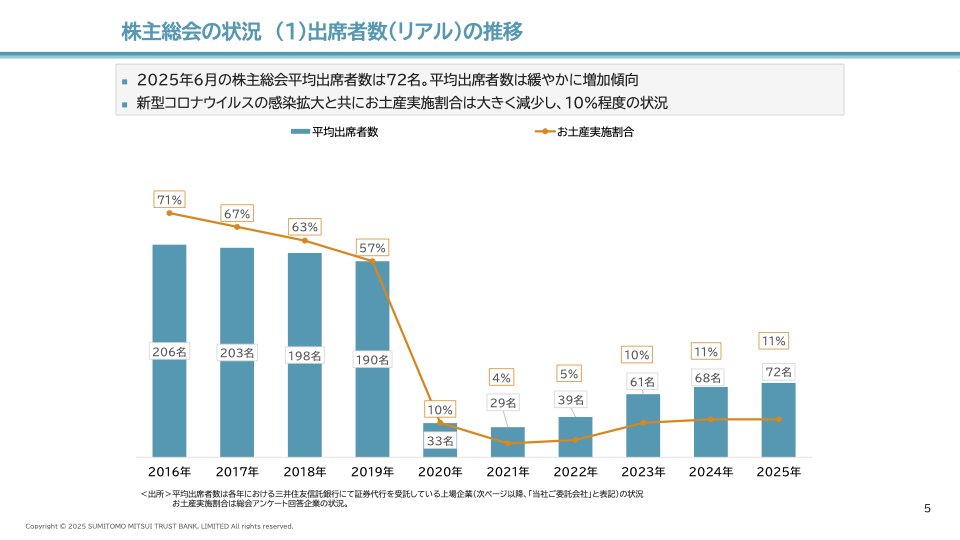

リアル会場への来場者数について、斎藤氏は「コロナ前の3分の1程度で推移しており、お土産の実施率と強く連動しています」と分析。一方で、来場者数は少なくとも質問数はコロナ前と同水準であることから、「お土産がなくても来場される株主様は、発言意欲が高く、明確な目的意識を持っている傾向があります」と指摘しました。また、近年は若い世代の参加者も増え、熱心に質問する姿が見られることにも言及しました。

株主からの質問傾向については、経営政策や株主還元に関するものが引き続き中心であると解説。「株価の短期的な変動よりも、長期的な視点での配当政策などに関心を持つ株主様が多い印象です」と斎藤氏は語りました。

加速する株主総会のデジタル化とコミュニケーションの変化

斎藤氏は、株主総会のデジタル化が着実に進んでいる現状をデータと共に解説しました。

株主総会資料の電子提供制度については、単元株主数が3万人以上の企業ではサマリー形式の通知が75%を占めるなど、実務が完全に定着したと分析。「今後は、株主様により効果的に内容を伝えるための工夫が求められるフェーズに入ったと言えるでしょう」と述べました。

また、議決権の事前行使においてもデジタル化は顕著です。斎藤氏は、「個人株主の議決権行使を促進するため、スマートフォンとQRコードを活用した電子行使が広く浸透し、その比率は郵送を上回る約6割に達しています」と説明し、株主の行動様式の変化を指摘しました。

バーチャル株主総会の現状と類型別コミュニケーション戦略

バーチャル株主総会の実施率は、全体では2割弱(17%前後)ですが、時価総額1兆円以上(67%)や単元株主数10万人以上(77%)の企業ではマジョリティとなっており、企業規模との強い相関関係が見られます。

斎藤氏は、主流である「参加型(ライブ配信型)」、リアル会場と併用する「出席型」、オンラインのみの「オンリー型」という3つの類型ごとに、コミュニケーションを向上させるためのポイントを解説しました。

- 参加型: 一方向になりがちな課題に対し、事前質問の受付やAI字幕の活用、視聴者を意識したカメラワークなどが満足度向上に繋がると指摘。「画面に集中する株主様の理解をサポートするために、字幕は非常に有効です」と斎藤氏は強調しました。

- 出席型: 事務局の運営は複雑ですが、リアルとバーチャルが利用できるバーチャル総会の完成されたパターンと解説。「今までのプラクティスを積み上げて、バーチャルでもリアル音声で質問できる取り組みも出てきており、バーチャルの臨場感も高まっている」と述べました。

- オンリー型: 全ての株主に平等な参加機会を提供する一方、他の株主の雰囲気を感じにくいという課題があります。これに対し、開催趣旨の丁寧な説明や、メイキング映像の公開といった運営上の工夫が有効であると紹介されました。

バーチャル株主総会の未来展望と法改正の動向

最後に斎藤氏は、今後の展望として、現在法制審議会で検討されている会社法改正の動向に触れました。

主な論点として、バーチャルオンリー総会開催の要件緩和や、実務上の大きな懸念である通信障害発生時のセーフハーバールールの創設などが議論されていることを紹介し、「より企業がバーチャル総会を実施しやすくなる方向で検討が進められています」と解説しました。

そして、今後の参加者を増やすための施策として、招集通知での積極的な案内や、猛暑対策としての有効性を挙げ、「せっかく手間をかけて実施するのですから、より多くの株主様に視聴していただくための工夫が重要になります」と語り、講演を締めくくりました。

質疑応答

セミナーの後半では、参加者から寄せられた多くの質問に対し、両名が回答しました。

Q. 株主の年齢構成が若返っている傾向は全体的なものか? 斎藤氏: 「まさにご指摘の通りで、全体的な傾向として若返りが進んでいます。背景には新NISAの開始や株式分割による投資単位の引き下げがあり、株式投資への関心が若年層にも広がっていることの表れだと考えています。企業の皆様も『うちの株主はデジタルに疎い』という固定観念は、見直す時期に来ているかもしれません。」

Q. IPO後、初の株主総会をバーチャルで実施するのは負担が大きいか? 斎藤氏: 「確かに不慣れな点はあるかと思いますが、我々のような株主名簿管理人や、ブイキューブ様のような専門企業のサポートを活用し、早期に方針を決定して準備を進めることが成功の鍵となります。」

Q. 一度オンリー型で開催した後、出席型などに戻す際の注意点は? 斎藤氏: 「技術的な難しさは特にありません。重要なのは、なぜ開催形式を変更するのか、その理由を株主様に丁寧に説明することです。」 坂巻: 「弊社も今年、オンリー型から出席型(ハイブリッド)に戻しましたが、株主様が利用できる新しい会場ができたというPR目的を明確に説明しました。そうした目的とセットであれば、ご理解は得やすいと考えています。」

Q. 海外の機関投資家のバーチャル参加は増えているか? 斎藤氏: 「現時点で、海外からバーチャルで参加したいという具体的な要請が増えているという情報は、私どもの方ではまだ把握しておりません。現状では、総会当日の参加というよりは、事前の情報提供といった形での対応が中心になっているかと認識しています。」

Q. 参加型で受け付けた意見・質問に回答義務はあるか?決議取消事由にならないか? 斎藤氏: 「非常に重要なご指摘です。実務上は、『ここで受け付けるご意見は会社法上の質問ではないため、回答義務はありません』といったディスクレーマー(免責事項)を明確に提示することで、法的なリスクをコントロールしています。あくまで企業としての考えをお伝えするものである、という線引きをすることが肝要です。」

Q. バーチャル総会での本人確認は不要か? 斎藤氏: 「IDとパスワードの組み合わせが基本となります。これは現代のデジタル社会における基本的なルールとして、株主様ご自身に厳格に管理していただくことを前提に運用せざるを得ないのが実情です。セキュリティレベルを過度に上げると、逆にログインできない株主様が増えてしまうというバランスの難しさもあります。」 坂巻: 「システム的には、同一IDでの同時ログインを制限するなど、なりすましを防止する技術的な対策は講じています。」

まとめ

今回のセミナーを通じて、株主総会が単なる決議の場から、株主との対話を深めるための戦略的なコミュニケーションの場へと大きく変化していることが明らかになりました。電子提供制度やバーチャル総会といったデジタルツールは、そのためのインフラとして定着し、今後はこれらのツールをいかに活用して対話の質を高めていくかが問われるフェーズに入っています。

AI字幕や音声質問といった新しい技術は、株主の参加体験を向上させ、よりインクルーシブな総会を実現する可能性を秘めています。企業は、自社の株主層やコミュニケーション戦略に合わせて最適な手法を選択し、試行錯誤を続けていくことが、株主からの信頼を獲得し、企業価値を高める上で不可欠となるでしょう。ト設計をお手伝いします。「自社だけでは不安」「もっと伝わるイベントにしたい」そんなときは、ぜひブイキューブにご相談ください。

![「OneイベントとはAIに嫉妬されるサービスです」 [インタビュー]「Oneイベント」ストラテジスト・大友堅太郎 /KENTARO OTOMO](https://jp.vcube.com/hs-fs/hubfs/solution/eventdx/blog/one-event-interview/one-event-interview_main_02.jpg?width=480&height=280&name=one-event-interview_main_02.jpg)