インタビュー

北海道南西地域に於ける遠隔妊婦健診環境の構築にあたり、コアとなる「周産期医療支援システム」には、V-CUBE ミーティングが採用されています。導入の経緯とねらいについて、札幌医科大学大学院医学研究科 新見 隆彦氏(北海道地域ネットワーク協議会・運営委員会総括)に詳しく話を聞きました。

離島における周産期医療の崩壊に歯止めを掛ける「周産期医療支援システム」に V-CUBE ミーティングを採用

V-CUBE ミーティングをどのように利用しているのか教えてください。

札幌医科大学では、北海道地域ネットワーク協議会と協働し、遠隔妊婦健診を実現する「周産期医療支援システム」の事業展開に取り組んでおり、V-CUBE ミーティングは、その中でビジュアルコミュニケーションの主要ツールとして利用しています。

「周産期医療支援システム」についてご紹介ください。

妊娠22週から出産後7日までの期間を周産期(ICD-10, 厚生労働省定義)と言います。この時期は、胎児や母体に障害が起こりやすく、母児ともに系時的かつ総合的に管理する必要があります。妊婦さんは、妊娠の確定診断後より妊婦健康診査(妊婦健診)を定期的に受診して医師や助産師等の専門家からアドバイスを受けつつ出産準備するわけですが、北海道の奥尻島や、利尻島・礼文島のような離島では、妊婦健診を受けられる=分娩の可能な医療機関がありません。結果として本道内に通院・分娩先を求めざるを得ないのが現状です。

地域的な医療格差を可能な限り平準化し、医療機能・環境が充実していない地域にあっても専門医による健診が受けられ、安心して出産に望むことができる補完的環境を実現する『妊婦さんの「見守り・寄り添いシステム」』を実現するのが「周産期医療支援システム」です。

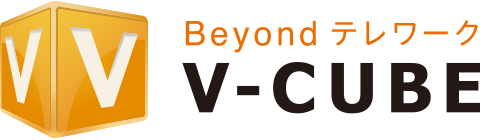

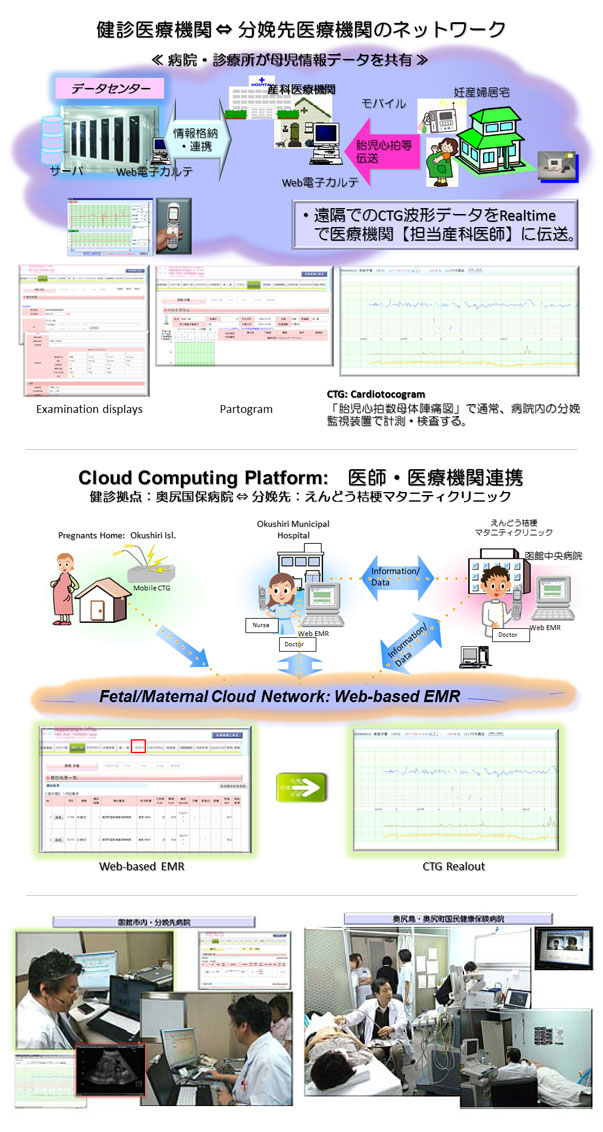

「周産期医療支援システム」のイメージと実際(図提供:北海道地域ネットワーク協議会)

「周産期医療支援システム」のイメージと実際(図提供:北海道地域ネットワーク協議会)

具体的には、どのように健診を行っているのでしょうか。

産科専門医不在の奥尻町国民健康保険病院(地元唯一の医療機関)と北海道・函館市内の分娩先病院(えんどう桔梗マタニティクリニック:遠藤力院長)をインターネットにて接続し、電送された画像などの診断データを参照・共有し、電子カルテを用いて妊婦を健診できる環境を構築しています。

V-CUBE ミーティングによるWebカンファレンスをベースに、胎児心拍・子宮陣痛図モニターデータ、超音波画像診断装置(エコー装置)のリアルタイム画像等を伝送・表示し、更にクラウド型周産期電子カルテシステムの検査データ等を参照しつつ、母児の健康状態を監視します。

V-CUBE ミーティングによるWebカンファレンスのサンプルイメージ画面

V-CUBE ミーティングによるWebカンファレンスのサンプルイメージ画面

専門医(主治医)と対面して診断やアドバイスが得られ、妊娠期間中の不安を軽減できる

「周産期医療支援システム」により妊婦健診を受け、出産をした長谷川寛夏さんと千響ちゃん(写真提供:長谷川寛夏さま)

「周産期医療支援システム」により妊婦健診を受け、出産をした長谷川寛夏さんと千響ちゃん(写真提供:長谷川寛夏さま)

「周産期医療支援システム」を導入する以前は、どのように妊婦健診や診断を行っていたのでしょうか。

先にも述べましたが、奥尻島には産婦人科専門医や助産師がおりません。またフェリーが通う対岸の地域中核病院(江差町)に於いても分娩ができません。初診から分娩までの6~8か月間、妊婦さんとご家族はフェリーに乗船し、片道約6時間も移動するため、精神的・体力的・費用的負担を強いられる状況でした。

「周産期医療支援システム」により、どのような成果が出ていますか。

最大の成果は、妊婦さんの安心感の醸成です。移動リスクや費用的負担の軽減に加え、離島でも、専門医との密なコミュニケーションにより、十分なケアを受けられ、不安感が解消されました。遠隔健診を受診された妊婦さんは、地元病院にいながら専門医と対面できようになり、安心して妊娠期間を過ごせたと話されています。

実際の事例(男児出産)によれば、「周産期医療支援システム」による遠隔診断施行時、胎児心拍の上昇を検知、陣痛波形間隔も徐々に短くなっていることから娩出が早まることが予測でき、その結果、急遽函館に渡航、待機し、無事、出産(自然分娩)に至りました。正確な分娩計画にもとづいて予測的対処が可能となりました。

地域医療に於けるICTの利活用モデルとして、使い勝手、設定のしやすさ、

サポートを評価しV-CUBE ミーティングを選定

「周産期医療支援システム」におけるビジュアルコミュニケーション支援ツールとして、V-CUEBミーティングを採用した経緯を教えてください。

遠隔医療によって正確な診療や健診を行うためには、診断に不可欠な健診・検査データ、画像、文書など医療情報が重要であり、さらに医師と患者間の対面による意思疎通も大変重要です。対面の重要性を踏まえ遠隔妊婦健診に適したビジュアルコミュニケーションシステムを選定しました。

専門医が遠隔地の患者さんをリアルタイムかつインタラクティブに診ることが可能となれば、今後は、中核都市と地域拠点を有機的に連携させる質の高い医療提供体制の充実も期待されます。ビジュアルコミュニケーションは、遠隔医療のポイントとなることは明白な事実です。

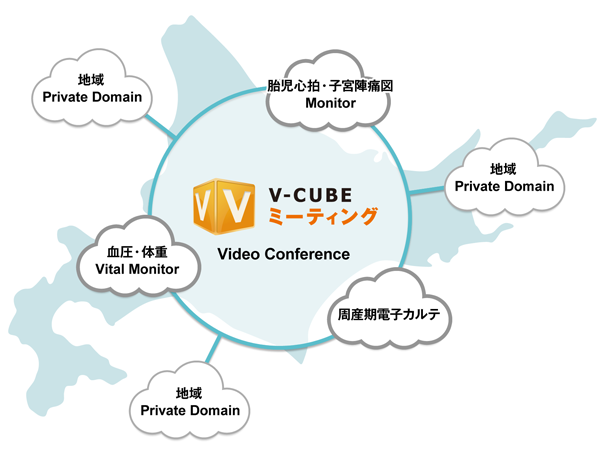

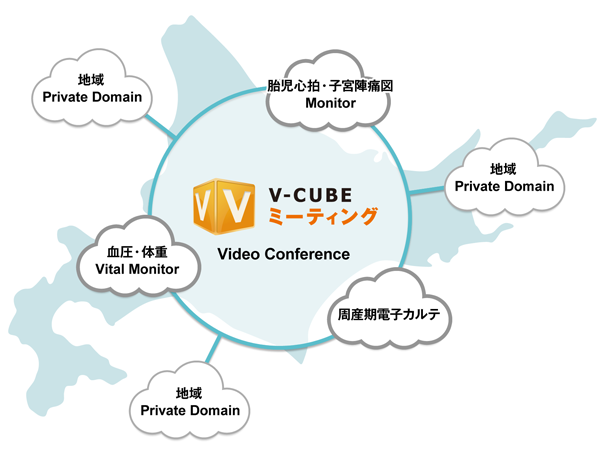

北海道周産期医療支援システム 概念図

V-CUBE ミーティングにより、すべての周産期医療支援システムのコンポーネントが有効に。

V-CUBE ミーティングにより、すべての周産期医療支援システムのコンポーネントが有効に。

さらに選定に関しては、「操作性=使い勝手」と「設定のしやすさ」、そして「ベンダーサポート」という点で厳密に比較検討を行い、V-CUBE ミーティングを採用することとしました。

【選定ポイント1】 操作性=使い勝手

操作性が複雑で使い勝手が悪い仕組みでは、システム離れを引き起こしかねません。結果、「動かないシステム」を生むことになります。導入効果を最大化するために重要な点は、システムに不慣れな医師や看護師・助産師でも、簡単に使いこなせるよう操作性の優れたV-CUBE ミーティングを選択しました。

【選定ポイント2】 設定のしやすさ

他社製品では、PC側へのプラグインソフトウェアのインストール、パラメータ設定、ネットワークアクセス設定が複雑等、通信技術に関しての専門的知識を必要とするものが大半でした。V-CUBE ミーティングは、インターネットの利用環境でPCとカメラ・マイクセットがあれば、特別な設定を行うことなく利用できるので、医療機関はもとより妊婦さんの自宅からでも接続できるという「容易な接続性」を評価しました。

【選定ポイント3】 ベンダーサポート

ブイキューブの担当者は要望や疑問に対して真剣に耳を傾け、迅速な対応をしてくれました。ブイキューブなら、導入後も安心してサポートを任せることができると期待しました。

今後の展望とV-CUBEへの期待

V-CUBEへの期待などがあればお聞かせください。

より高精細な画質を求めていましたが、既にH.264高画質(HD)に対応済みで、画質はかなり満足できると思います。一方で、Flashベースでの描画がボトルネックとなっていて、遅延が起きています。音声・画像遅延の改善を期待しています。

今後の展望についてお聞かせください。

現在、制度上「周産期医療支援システム」による妊婦健診は、医師法に定める対面診療として認定されないために、「妊婦健康診査」としては取り扱えず、一般健康診査として扱っています。今回ご紹介した取組と成果は、離島を有する他地域への適用が可能であり、類似のシステムを検討中とする地域も徐々に増えてきています。

周産期に限らず、診察・診療を必要とする方々が、何処に在っても安心して受診できるよう、地道ながら着実な改善を期しており、札幌医科大学及び北海道地域ネットワーク協議会[NORTH]では、道内はもとより、全国の医療機関、大学・研究機関とのコミュニケーション手段としてもV-CUBE ミーティングを遠隔講義・講演の基盤として積極的に活用しております。

※札幌医科大学のホームページ

※北海道地域ネットワーク協議会[NORTH]のホームページ

※取材日時 2012年5月

※文中に記載されている数値など情報は、いずれも取材時点のものです。